Storia di una comunità rurale nelle Sei Miglia di Lucca

Secolo XI

Le carte del XI secolo purtroppo, sono scarne di dettagli. Ci sono soltanto assegnazioni di terre con contratto di livello e la zona di interesse è ancora quella nei dintorni del san Prospero, più precisamente a ovest del san prospero nella zona che adesso è Tempagnano.

Le famiglie interessate sono poche e non è nemmeno certo anzi quasi improbabile che abitassero la zona.

Di seguito la zona di Moyo/Moiarello adiacente al san Prospero.

Per questo secolo buio assoluto della parte est di paese, quella vicino alla Chiesa di San Michele Arcangelo.

Secolo XII

Rispetto al secolo precedente questo secolo è abbondante di documenti; attenzione però sono sempre documenti stipulati tra privati, o tra privati ed enti ecclesiastici, per la gestione dei beni (quasi esclusivamente terre).

Anche in questo caso è difficile capire chi abitasse il villaggio da chi aveva soltanto proprietà, che magari lavorava anche direttamente, ma non erano abitanti di Antraccoli.

Le zone di influenza adesso sono ben distinte ovvero: ad est “Antraccole” e a ovest “Spinatico”.

Quando citavano “Spinatico” nei documenti sapevano bene la zona a cui ci si riferivano, con il passare degli anni ha prevalso il toponimo Antraccoli e tutta la comunità era riconosciuta così.

Erano molte le famiglie che avevano terre a Spinatico, per esempio:

Gerardo del fu Rodilando nel 1104;

Collo del fu Signoretto e la moglie Tarsia nel 1132;

Bonfilio chiamato Sanoccio del fu Domenico che lascia alla figlia Riccadonna un campo in Spinatico nel 1141.

Altri lasciano le proprie terre direttamente a enti ecclesiastici per la “cura delle proprie anime” ad esempio:

Gerardo del fu Ermundo e Catania vedova di Gottefredo donano alla Chiesa di San Martino una terra in Antracole nel 1117;

Rolandino Mazzalombardo del fu Gerardo e Genia sua moglie lasciano un orto con alberi di Spinatico alla Chiesa di San Michele in Foro nel 1146;

Pathus del fu Gerardo e Adalascia la moglie lasciano 2 terre in Antraccule al Monastero di San Pietro di Pozzeveri nel 1168;

Morettino del fu Bartolomeo lascia a favore della Chiesa di Santa Maria Forisportam un campo in Spinatico nel 1178.

Altre volte invece vengono venduti i terreni agli enti ecclesiastici, come Uberto del fu Mingardo e Fedora la moglie, Vitale del fu Cecio e Guatelda sua madre vedova di Cecio vendono all’Ospedale di San Michele in Foro due campi in Spinatico.

In tutti questi casi non sappiamo chi dei proprietari abitasse qui, le uniche due indicazioni che abbiamo sono quelle di Ciabatto di Spinatico e Pandicampo di Antraccole in quanto è altamente probabile che almeno loro fossero oriundi della zona.

In tutti i cento anni, (solo per il piccolo spaccato che ci danno questi documenti) si parla soltanto una volta di abitazioni, precisamente una capanna su un terreno della Abazia di Pozzeveri in luogo San Michele di Antraccole, assai insignificante per capire la struttura del villaggio.

Il secolo si chiude con l’arrivo ad Antraccoli di una famiglia che prenderà pian piano potere anche tra le grandi famiglie cittadine, gli Scalocchiati (anche Incalocchiati).

Comincia tutto nel 1182 quando 3 fratelli: Centone, Orlanduccio (anche Rolanduccio) e Uberto del fu Scalucchiato (anche Scalocchiato) iniziano ad acquistare terre nella zona di Spinatico.

Nel 1182 acquistano tutte le terre di Uguccione del fu Oderrigo e nel 1184 tutte quelle di Nardilio del fu Rolando sempre in Spinatico; nel 1188 i 2 fratelli Rolanduccio e Uberto e i figli di Centone che nel frattempo era morto, comprano tutte le terre di Tancredo di Mologno del fu Sesmundo e di Soffredingo del fu Gottefredo sempre in Spinatico. Gli Scalocchiati iniziano a metter radici nel nostro paese.

La formazione delle prime comunità rurali è simultanea in quasi tutta la Toscana, la zona di Lucca le Sei miglia” nello specifico, non sono mai diventate feudi posseduti da pochi influenti, son sempre state frazionate e indipendenti. Gli aristocratici della città avevano proprietà sparse per tutto il territorio delle Sei Miglia che dava loro uno status di potere, d’altra parte la terra era sinonimo di ricchezza.

Le zone, quindi, son sempre rimaste indipendenti e mai soggette al controllo di proprietari unici, tanto che in questi secoli si iniziano a formare le comunità, nel nostro caso comunità rurale, con propri consoli e statuti che regolavano.

(consiglio per approfondire l’argomento di leggere: “Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo – Le origini del comune rurale nella piana di Lucca” C. WICKHAM – Viella, Roma 1995).

La nascita dei comuni rurali o meno e delle parrocchie può essere fatta risalire agli stessi secoli, le chiese non sede di fonte battesimale come le Pievi, iniziarono ad acquisire indipendenza. Fino a quel momento tutto ruotava intorno alla Pievania che aveva sotto di sé le chiese assoggettate al dominio della Pieve.

Si inizia a dare più importanza alla “cura delle anime” anziché al patrimonio, poiché le parrocchie sono formate da un popolo, spesso i consoli della comunità partecipano insieme al rettore della Chiesa alla amministrazione o vendita dei beni, i consoli possono essere considerati i capi civili, mentre il sacerdote il capo spirituale.

(fonte e consiglio di lettura “La Parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli VIII-XIII – Sac. L. NANNI in Analecta Gregoriana Cura Pontificiae Universitatis Gregorianae edita – Vol. XLVII Series Facultatis Historiae Ecclesiasticae Sectio B (n.7) Roma, 1948).

La comunità di Antraccoli se bene non ancora formata con un apposito atto era presente in forma laica già all’interno della Chiesa parrocchiale come si evince dall’atto del 1161 quando per la prima volta vengono nominati dei “Rettori della Fraternita della Chiesa di Antraccoli” ed erano:

Ciancotto del fu Villano

Pescione del fu Ughiccione

Camporo del fu Inghizzino

Baiardo di Albinello

questi uomini chiamati Rettori non penso fossero sacerdoti ma rettori inteso come reggenti, che facevano parte della fraternita.

Secolo 1200 e 1300

Per il 1200 le informazioni sono sempre limitate alle pergamene, quindi come già visto, dichiarazioni, vendite o affitti di terreni che coinvolgono privati, il fatto positivo è che per questo secolo abbiamo 60 documenti da analizzare.

Il villaggio era ancora diviso in due parti, Spinatico ed Antraccole, gli abitanti infatti, erano definiti o di Spinatico o di Antraccole.

In questo secolo nacquero i primi “comuni rurali” ma anche le prime parrocchie, delle due entità sarà molto difficile (almeno per me) capire la distinzione in quanto l’organizzazione della comunità ha girato intorno alla parrocchia intesa come luogo sia civile che religioso per molti secoli.

Per Antraccoli, la prima volta che vengono nominati gli “operai” dell’Opera di San Michele di Antraccoli fu nel 1237 quando in un atto vengono nominati Bonfante, Albertino e Riccio come operai di detta opera.

Credo quindi che per Antraccoli come per molte realtà della piana sia nata, se pur di poco, prima la parrocchia del comune.

(“Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo – Le origini del comune rurale nella piana di Lucca” C. WICKHAM – Viella, Roma 1995, pag. 87).

Durante questo secolo c’è ancora movimento nella zona degli Scalocchiati e si iniziano a leggere le terre di Polecino e le terre in Antraccole al confine con Santa Margherita.

Le abitazioni sono rare nei documenti, e quelle due o tre che compaiono sono chiamate capanne, capanne perché in quegli anni le case erano per lo più di legname, sembra assurdo ma era così. Alcune potevano avere fondamenta di muratura ma era molto raro.

Anche il Sardi ci descrive le abitazioni come "Capanna costruita di legnami, col tetto spiovente coperto di paglia ribattuta o di tavole di lavagna".

(C. Sardi, Le contrattazioni agrarie del Medio Evo studiate nei documenti lucchesi, Lucca, 1914, pag. 54).

Qui ad Antraccoli a parte la Chiesa credo che le costruzioni stabili fossero rare se non proprio assenti.

(anche se relativo a periodi precedenti consiglio la visita anche virtuale del Archeodromo di Poggibonsi www.archeodromopoggibonsi.it)

Iniziano anche a essere nominati più spesso esponenti alle stesse famiglie che quindi hanno vissuto qui per generazioni, nell’arco del secolo si alternano una ventina di famiglie, dato che per essere di un paesino di campagna è molto elevato.

come per esempio i discendenti di Guidotto di Antraccole, quelli di Bifolco di Spinatico, di Bonaccorso di Spinatico, più tardi anche i figli di Grimaldo di Antraccole o dei Bonagiunta di Spinatico.

Ovviamente questi sono elenchi che hanno poco significato senza studiare i documenti per intero.

Gli abitanti di cui sono riuscita a seguire la discendenza per alcuni secoli sono parte di quella ventina di famiglie che troviamo alla metà del 1200, solo in un paio di casi la discendenza è proseguita fino ai giorni nostri. Anche se queste persone non sono nostri parenti nemmeno “alla lontana” sono stati gli abitanti di Antraccoli per molti secoli e in secoli difficili!

Proviamo ad analizzare alcune famiglie:

Discendenti di Guido

Guido, che era già morto nel 1213, aveva quattro figli: Bonaccorso, Riccardino, Lamberto e Giovanni chiamato Sardo. Bonaccorso nel 1213 ha in conduzione una terra dell’ospedale di Altopascio nella zona degli Scalocchiati come da foto. Non sappiano niente di dove vivessero avevano soltanto una buona disponibilità di terreni se nel 1239 Riccardino prende in affitto in perpetuo un pezzo di terra a Antraccole che confina con una terra che è già in suo possesso, nel 1252 i figli di Riccardino, Guidotto e Bellomo hanno in tenimento perpetuo terre di Paganello e Passalaqua di Borghicciolo (zona adiacente a porta San Gervasio).

I nipoti di Guidotto figli di Bonaiuto, nel 1332 abitano a Lucca in contrada San Lorenzo de Conversi, è probabile che si fossero spostati già al tempo del padre in città probabilmente per lavorare e nel 1332 erano già considerati “cittadini”.

Anche i figli e poi i nipoti di Bellomo, fratello di Guidotto si stabiliscono in città; Michele era definito “magistro” quindi era un mastro in qualche tipo di lavoro artigianale; i suoi figli Federighino e Orsuccio stanno stabilmente a Lucca nella zona di San Concordio in Contrada e sono soprannominati “Gualtieri”.

Il fratello di Michele, Federigo, era invece un fornaciaio ed è cittadino di Lucca definito “di Antraccoli”. Federigo manterrà la proprietà di diverse terre nel paese di origine posti nella zona est intorno alla chiesa di San Michele.

Nell’estimo del 1412 i terreni che avevano ad Antraccoli erano passati di proprietà e dei discendenti di Guido non c’era più traccia, probabile che la discendenza sia proseguita in città.

Discendenti di Bifolco

Bifolco di Spinatico era già morto nel 1231 quando il figlio Boncristiano vende due pezzi di terra che ha in Spinatico, nel 1244 sempre Boncristiano riceve in tenimento perpetuo una terra al Pozzo di Melago (ovvero al confine con l’arancio), dalle confinazioni si vede che ha anche altri terreni intorno al detto. In questo caso come nel 1254 le terre che hanno in tenimento gli esponenti di questa famiglia sono sempre dello Spedale di Santa Maria Forisportam, nel 1254 Boninsegna ne confessa cinque.

Dopo Bifolco si sono susseguite 5 generazioni fino alle soglie del 1400.

Nell’estimo del 1331 i discendenti di Bifolco hanno ancora molte terre ad Antraccoli, soprattutto nella zona di Spinatico; Orsuccio di Bonaventura, ad esempio, abita in una capanna in quella che oggi è Corte Chiodi.

Gli interessi di queste persone erano anche dislocati fuori dalla comunità di Antraccoli, come vediamo dall’atto di dote del 1318 che stipula Bonaventura fu Boninsegna di Boncristiano per la figlia Maria sposa di Orsuccio fu Luporo di San Gemignano di Ponte a Moriano, dando per dote una terra a San Gemignano e 5 lire.

Un altro discendente, Luporo o Luporino di Turello diventa notaio ed abita in Borghicciolo in città.

Anche di questa famiglia si perde la discendenza, nell’estimo del 1412 delle terre che erano loro solo una è rimasta tra i beni della famiglia come dote di Beatrice fu Bartolomeo di Cristofano che è sposata con un uomo degli Andreotti.

Discendenti di Bonaiuto (Aiuto)

Bonaiuto era ad Antraccoli già nel 1289, (atto di e la sua discendenza durerà per altre 6 generazioni fino alla metà del 1400.

I loro interessi ruotavano sulle terre ad est del paese verso la Chiesa.

Nel 1320 Bencivenne fu Aiuto di Antraccoli e Aiuto suo figlio confessano di dare in nome di dote lire 49 di buona moneta di Lucca piccola a Michele fu Lanfranco di Antraccoli che dà Benvenuta figlia sua a Aiuto come sua sposa e futura moglie. In questo caso l’importo della dote era notevole.

Nell’estimo del 1412 Stefano di Michelino di 70 anni abita in casa con la moglie e il figlio Nanni e la sua famiglia, Nanni ha 40 anni la moglie Lorenza solo 17 ed hanno un figlio Matteo di 18 mesi; abitano in un casalino con un giardino recintato da un muro nella zona a sinistra del Cantone. Dopo il 1412 purtroppo spariscono.

Discendenti di Bonfante

La famiglia di Bonfante ha le sue radici nell’antichità, Bonfante era nato agli inizi del 1200 e già morto nel 1277. Da lui la famiglia ha abitato per altre 6 generazioni nella zona del paese intorno alla Chiesa. Nell’estimo del 1412 c’è rimasta solo una famiglia dei Bonfanti ed è quella di Giovanni di Tofano di 63 anni con la moglie Domenica di 50, il figlio Nanni di 10 e la figlia Pasquina di 8, abitavano in una capanna a sud di quella che ora è corte Cataldi, poi sono spariti.

Discendenti di Bonaccorso

Il più noto dei figli di Bonaccorso è stato sicuramente Riccio di Spinatico che è stato protagonista di molti scritti per oltre 40 anni (1233 – 1273). Riccio e i suoi fratelli avevano in tenimento cinque terreni della Chiesa di Sant’Alessandro di Lucca tramite gli Scalocchiati, per molti anni sia gli Scalocchiati che la chiesa di S. Alessandro hanno provato a riscuotere le rendite ma spesso detto Riccio risultava moroso di 11 staia di grano e miglio.

Sempre Riccio insieme a Albertino e Bonfante risultano essere operai dell’Opera di Antraccoli già nel 1237.

Discendenti di Marcone

Bonagiunta del fu Grimaldo di Antraccoli e i fratelli Lanfranco e Paganello sono attivi negli atti dal 1258 al 1288 ed hanno terreni nella zona di Polecine, al confine con Tempagnano, più tardi nel 1293 i figli di Bonagiunta affittano anche una terra nella zona intorno alla Chiesa di S. Michele, stessa cosa per i discendenti di Albertino che erano imparentati con i figli di Grimaldo e lavoravano le stesse zone.

Guido

As.Lu., Diplomatico, Altopascio Deposito Orsetti Cittadella, 25 gennaio 1213

ACL, LL5 C60 24 dicembre 1229

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 2 dicembre 1239

As.Lu., Diplomatico, S. Croce, 04 gennaio 1252

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 5 marzo 1252

As.Lu., Diplomatico, Altopascio Deposito Orsetti Cittadella, 8 dicembre 1277

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 32 secondo

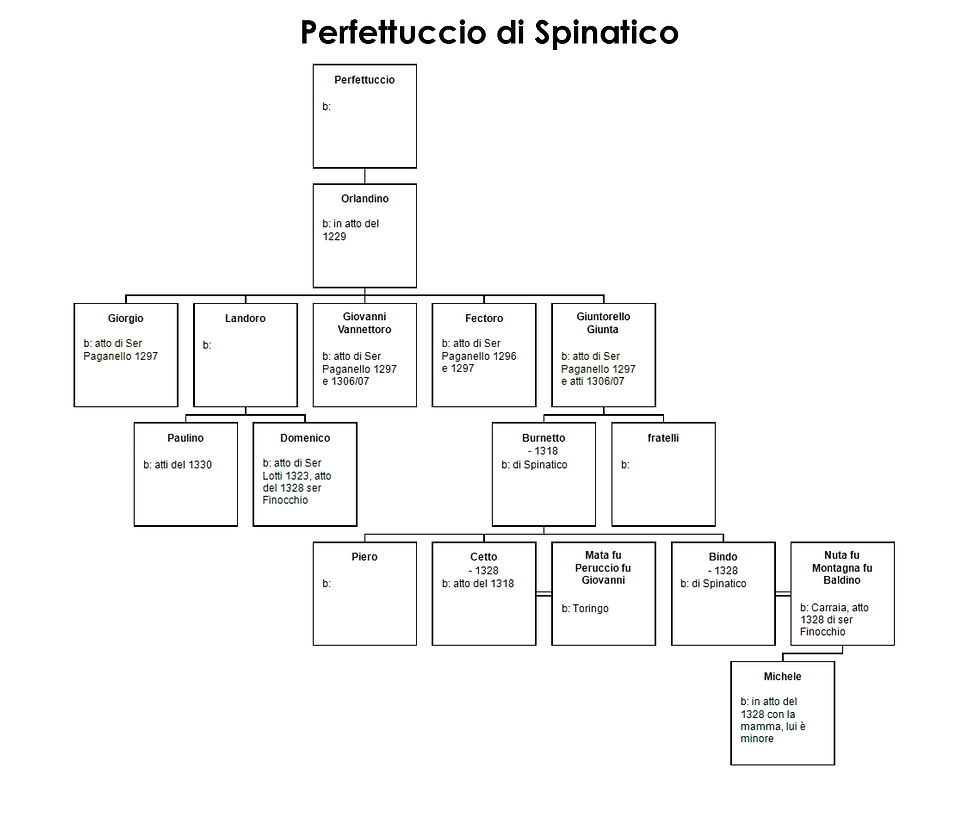

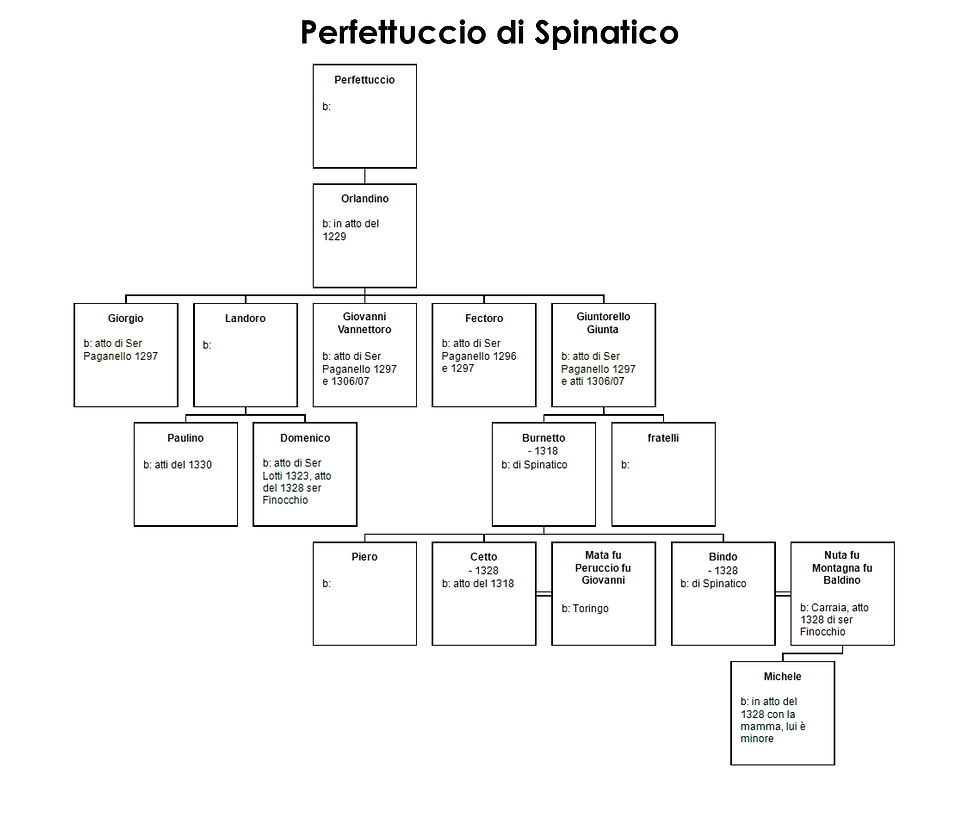

Perfettuccio

ACL, LL5 C60 24 dicembre 1229

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 76

Bifolco

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 12 ottobre 1231

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 02 agosto 1234

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 10 novembre 1243

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 29 novembre 1244

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 25 febbraio 1247

As.Lu., Diplomatico, S. M. Forisportam 10 novembre 1250

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 5 marzo 1252

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 8 giugno 1254

As.Lu., Diplomatico, S. Croce, 29 marzo 1256

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 13 febbraio 1269

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 5 ottobre 1276

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuti Ser Paganello, vol. 33, carta 136

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 75t

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 11, 76, 89, 112t, 136

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 32 secondo

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuto Ser Paganelli, vol. 35, carta 6t terzo

Grimaldo

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 17 luglio 1234

ACL, LL11 C59 2 gennaio 1237

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 2 dicembre 1239

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 17 dicembre 1258

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 17 novembre 1277

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 6 dicembre 1277

As.Lu., Diplomatico, Spedale S. Luca, 5 febbraio 1278

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 12t secondo

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 32 secondo

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuto Ser Paganelli, vol. 35, carta 6t terzo

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuti Ser Paganello, vol. 35, carta 65t terzo

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuti Ser Paganello, vol. 35, carta 88t terzo e 128t terzo

Bongiovanni

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 17 luglio 1234

As.Lu., Notai Prima Parte, Guidi Ser Filippo, vol. 90, carta 25

Bonfante

ACL, LL11 C59 2 gennaio 1237

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 17 novembre 1277

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 6 dicembre 1277

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuti Ser Paganello, vol. 33, carta 121

Guglielmo

As.Lu., Diplomatico, S. M. Forisportam, 13 marzo 1238

Bonidei

As.Lu., Diplomatico, S. M. Forisportam, 10 novembre 1250

Bonincontro

As.Lu., Diplomatico, Certosa, 28 dicembre 1261

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 5 ottobre 1276

As.Lu., Diplomatico, Spedale di S. Luca, 3 dicembre 1276

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuti Ser Paganello, vol. 32, carta 11t

As.Lu., Notai Prima Parte, Bonaiuti Ser Paganello, vol. 33, carta 136

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 2t secondo

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 44, carta 265t secondo

As.Lu., Notai Prima Parte, Martini Ser Finocchio, vol. 45, carta 84 primo

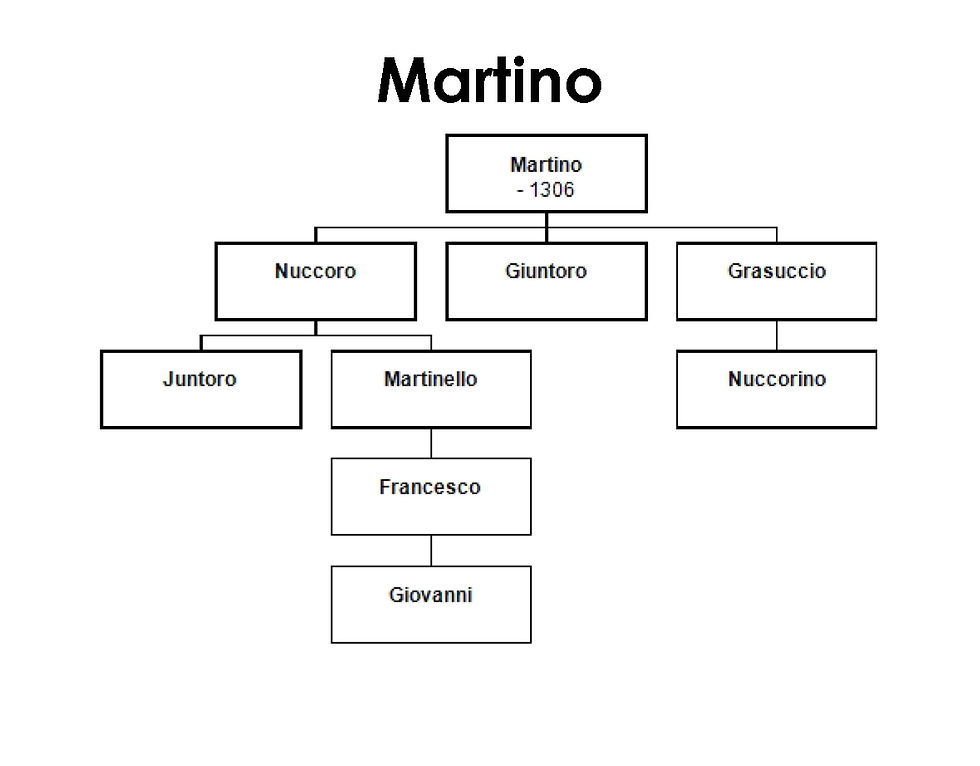

DI SEGUITO GLI ALBERI GENEALOGICI DI TUTTE LE FAMIGLIE

L’età comunale a Lucca era iniziata già da almeno un secolo, per il comune rurale di Antraccoli ci sono poche informazioni, o almeno, in un atto del 1297 venivano nominati i consoli del comune, agli inizi del 1300 i consoli e i vicari sono ormai presenti ma lo statuto ad oggi non è stato trovato.

Ci sono diversi atti stipulati nel 1306 da parte del notaio Ser Finocchio Martini dove sono nominati i consoli o i vicari della comunità della cappella di San Michele di Antraccoli e come suggeriva il prof. Lazzari il documento del 1306 a carta 211 era la costituzione dei procuratori del comune. Link al documento

In documenti di questo tipo, quasi sempre, insieme ai vicari sono elencati anche gli uomini che rappresentano l’”università” del comune, cioè la totalità delle persone che formavano la comunità.

Gli uomini, considerati capofamiglia venivano nominati per poter agire in nome di tutti.

Queste riunioni si tenevano presso la Chiesa (come succede anche adesso) e le persone si recavano alle adunanze dopo aver sentito il suono della campana della Chiesa.

Per i primi del 1300 c’è quindi una “esplosione” del numero di capofamiglia e quindi anche di abitanti che in quanto minori e donne non vengono quasi mai menzionati.

Per il 1306/7 i capifamiglia sono al seguente link: ABITANTI 1306/07

Lucca in questo secolo, fu segnata da una diffusa instabilità a livello politico e furono frequenti le scorribande da parte di eserciti di vicini. Durante il periodo di Castruccio Castracani che governò fino alla sua morte nel 1328, le guerre si spostarono fuori dal contado ma dopo la situazione fu terribile. E' documentata in particolare, una invasione da parte dei fiorentini nel luglio del 1334 a danno delle comunità dei pievieri di Lunata, San Paolo e Lammari, quindi è lecito pensare che anche Antraccoli ne fu vittima. Furono arsi i paesi e portati via come prigionieri molti abitanti lasciando desolazione e spavento.

(S.BONGI Inventario vol. II pag. 352)

Dal 16 al 22 novembre del 1336, nuovamente a seguito di invasioni fiorentine, venne arso Antraccoli insieme a Santa Margherita e Tassignano in parte anche dagli stessi lucchesi.

Dopo la morte improvvisa di Castruccio Castracani a Lucca si succedettero diverse dominazioni:

Lodovico il Bavaro (1328 - 1329)

Gherardo Spinola (1329 – 1331)

Giovanni e Carlo di Lussemburgo (1331 – 1333)

Marsilio, Pietro e Orlando de’ Rossi di Parma (1333 – 1335)

Mastino e Alberto della Scala (1335 – 1341)

Comune di Firenze (1341 – 1342)

Comune di Pisa e poi Anziani di Pisa (1342 – 1364)

Doge di Pisa Giovanni dell’Agnello (1364 – 1368)

dopo esser passata di mano in mano venduta al migliore offerente, arrivò la libertà nel 1369.

E' altrettanto vero che il secolo fu difficile anche dal punto di vista di epidemie/carestie, prendendo come fonte “Le croniche del Sercambi” questa era la situazione:

CXXIX Come fu in Toscana una grande carestia

“Iddio che conosce i cuori degli uomini, vedendo i mali crescere soprattutto in queste parti della Toscana, affinché tutti si potessero pentire dei loro peccati mandò una grande carestia, che il detto anno 1346 non fu solo carestia ma addirittura grande fame al punto che la gente di Toscana fu costretta a mangiare le erbe selvatiche. E nonostante questo molti morivano di fame e nonostante tutti i segni che Dio mandava nessuno smetteva di far male ma addirittura si faceva di peggio.”

CXXXIII Come vi fu una grande epidemia.

“Avendo Iddio, ed i nostri peccati, mandato il segno della carestia, come è stato raccontato, e nonostante questo non essendosi gli uomini pentiti né avendo perdonato le offese, ma organizzatisi addirittura per mali ancora maggiori, la somma potenza di Dio decise di mandare una epidemia per punire quelli sena timore di Lui e pertinaci nel fare del male, nonostante che per essa dovessero perire molti innocenti. Essendo giunte a Pisa dalla Romania due galee di Genovesi, con a bordo uomini ammalati di peste, giunti che furono nella Piazza dei Pesci tutti quelli che parlarono con quei marinai, in breve si ammalarono e morirono e ciò avvenne all’inizio del gennaio del 1348. E così l’epidemia iniziò grandemente in Pisa e poi si sparse per tutta la Toscana e soprattutto in Lucca. E in quel tempo, il 18 di febbraio nell’anno suddetto, nacqui io, Giovanni Sercambi, nella contrada di San Cristoforo, nelle case di messer Santo Falabrina, nella quale epidemia, morirono più di 80 persone su cento. E l’aria era così impestata, che in qualunque luogo uno andasse la morte lo raggiungeva; e vedendo che tutti morivano, poco si aveva paura della morte. E da molti si credette che fosse la fine del mondo. E quell’epidemia durò in Toscana per più di un anno. E tutti quelli che sopravvissero divennero ricchi, perché il t esoro di molti rimase in proprietà di uno solo. E nonostante tutti questi segni i Pisani non abbandonarono Lucca, ma per lungo tempo, con maggiore asprezza la signoreggiarono.”

Per il nostro paese, visto che non era certo importante come la città, possiamo immaginarci le vicende degli abitanti soltanto leggendo e interpretando i documenti di origine fiscale, ecco che con gli Estimi nel 1333 venivano descritte tutte le terre e troviamo un bel villaggio, con rare case murate e tante capanne e oltre 50 nuclei familiari prima delle epidemie di peste.

Come ci spiega chiaramente Francesco Ammannati (F.AMMANNATI La peste nera e la distribuzione della proprietà nella Lucchesia del tardo medioevo – pag. 27) “gli statuti trecenteschi prescrivevano che nello stabilire la cifra d’estimo dei

contribuenti fossero considerati i beni mobili, immobili e semoventi, quindi non

solo terreni e case coloniche, ma anche le abitazioni e i mobili, bestiame compreso; le stesse indicazioni erano contenute negli statuti successivi, come quello del 1446 e quello del 1539”

ESTIMI DEL 1300

Contestualmente a questi primi estimi, ci fu per tutto il contado di Lucca, un grande "censimento" grazie Giovanni e Carlo di Boemia che regnarono su Lucca e chiesero fedeltà a tutti gli abitanti maschi maggiorenni e di età inferiore ai 70 anni. Antraccoli contava 29 uomini maggiorenni e minori di 70 anni, se ognuno di loro avesse avuto moglie e qualche figlio minore o figlia, gli abitanti dovevano essere circa il triplo, considerando anche che a Tempagnano gli uomini maggiorenni e minori di 70 anni erano 18 mentre a Picciorana solo 14!

Per l’elenco degli uomini: CAPITOLI 52 1331

Dopo la peste del 1348 e poi quella del 1362/63, le famiglie che erano presenti prima e quelle che sono presenti dopo sono circa il 50% in meno, non si può sapere se mancano a causa dell’epidemia o per altre cause.

Un'altra fonte importante sono le "cerche" del grano che servivano per valutare il quantitativo di frumento del contado.

Questo fondo ad Antraccoli è stato redatto nel 1353, subito dopo l'epidemia di peste del '48 e gli abitanti sono calati ma non drasticamente, si contano 33 nuclei familiari. E' anche difficile capire se siano nuovi arrivati o discendenti dei precedenti. Vi troviamo anche abitanti forestieri, provenienti dal contado di Pisa o Montetopoli ovvero Montopoli Val d’Arno.

ABBONDANZA DEL 1353

L'estimo successivo è quello del 1367, appena finita la seconda grande epidemia di Peste, la situazione nel nostro paese era la seguente:

23 nuclei familiari e una stima di 90 abitanti, quindi un calo di circa il 35% rispetto a prima della peste e di oltre il 50% rispetto a prima del 1348. La comunità è stimata 4 lire e 10 denari.

Ovviamente, non si sanno i motivi del calo demografico, si pensa che la peste abbia dato un buon contributo e se sei pensa che nella piana di Lucca persero la vita circa la metà degli abitanti, come ugualmente in tutta Europa, ci si può accontentare della situazione di Antraccoli.

Visualizza l'elenco completo: ESTIMO 1367

L'estimo successivo (anche questo sintetico) è quello del 1383, la comunità di Antraccoli è stimata 4 lire e 8 soldi, un pochino meno del precedente; i capifamiglia sono 25 quindi simili al precedente.

Visualizza l'elenco completo: ESTIMO 1383

Il comune rurale di Antraccoli era avviato da oltre un secolo e come normale c’era bisogno di qualcuno che lo gestisse e rappresentasse al di fuori della comunità. Presso l’archivio Parrocchiale di Antraccoli, c’è un volumetto con diversi elenchi anche magari noiosi da leggere, ma da cui si conosce come fossero organizzati.

Il volume inizia nel 1378 e si conclude verso la fine del secolo, riportando le diverse adunanze che furono tenute presso la chiesa per l’elezione dei Consoli del comune, questi consoli venivano sorteggiati tra gli uomini del paese, 2 per ogni semestre.

La funzione dei consoli era di veri e propri funzionari pubblici nei rapporti col comune di Lucca e soprattutto di raccoglievano e consegnavano le imposte dai paesani.

Gli abitanti erano divisi in due categorie, quelli maggiori e quelli minori, (in termini di ricchezza credo), i nominativi di tutti questi uomini venivano inseriti in due coppe o Pisside chiamati anche Canocchi; uno coi i nomi dei minori e uno coi maggiori e veniva estratto un nominativo per ogni coppa.

Alle adunanze ogni volta partecipavano i due terzi del totale degli uomini, anche essi non è chiaro come fossero scelti.

Durante il corso del secolo inizia a farsi importante in paese anche la figura degli Operai dell’Opera della chiesa di S. Michele. Ovvero coloro che erano rappresentanti e agivano in nome della Chiesa, questi operai nei secoli prenderanno definitivamente il posto dei consoli, in quanto la comunità verrà identificata con la parrocchia.

Dopo la grande epidemia di peste del '48, tornarono ondate di epidemie nel 1362, 1372, 1382-83, 1391. Di seguito quello che scriveva il Sercambi:

(1362) CLII: Dio, che tutto sa, vedendo che la guerra, aspra e cattiva, tendeva a crescere invece di finire, decretò di mandare un'epidemia che servisse a frenare la furia della guerra. E così mandò l'epidemia in Lucca, in Pisa e in gran parte della Toscana; e cominciò in Pisa ed in Lucca, e molti morirono, soprattutto fanciulli dai quindici anni in giù, e l'epidemia durò quasi un anno.

(1371) CCXL: L'8 settembre del 1371, il giorno di Santa Maria, iniziò in Lucca l'epidemia con l'ingrossamento dell'inguine, bubboni, bolle e piaghe; e durò per quindici mesi, durante i quali molti furono i morti, cittadini notabili e buoni mercanti, e molti fuggirono per evitare il contagio. E vi fu chi morì e chi campò, anche donne e fanciulli, in quantità così grande che metà della popolazione di Lucca e del suo contado fu distrutta; ed il contagio si estese alle altre città, castelli e ville circostanti.

(1383) CCXCII: Dopo un danno ne viene un altro, se non si vive in pace, e dico questo perché dopo la morte del detto Francesco Guinigi, nel 1383 cominciò in Lucca e nel contado un contagio ed altre pestilenzie per le quali morirono molti venerabili cittadini, uomini, donne, fanciulli in grande quantità, ed il contagio durò sino al 1384, e molti ripararono in paese stranieri per sfuggire a quella pestilenza. E come piacque a Dio, il contagio cessò, lasciando Lucca ed il suo contado privi di gente per i molti morti, ma non migliori nei confronti di Dio.

(1391) CCCXXI: La divina bontà, vedendo che i cittadini di Lucca e i contadini erano arrivati a tanta discordia, non volendo togliere agli uomini ragionevoli il libero arbitrio sì da poter discernere il bene dal male, e vedendo che nonostante questo la discordia cresceva in Lucca e a poco servivano gli esempi passati, nella sua sapienza decise che, in mancanza di altro modo, si uscisse dai cattivi propositi almeno per paura del giudizio divino. E fu così per sua volontà che prima in Lucca e poi nel contado si sparse il contagio con infiammazioni inguinali, bubboni, bolle et ascessi; a causa del quale molti cittadini, dell'una e dell'altra schiera lasciarono Lucca nel mese di ottobre ed andarono o a Pietrasanta o in altri luoghi; e molti cittadini perirono per quel contagio, e per esso si ebbero grandi danni.

(1397) DXXX: ... L'anno 1397 Iddio mandò la pestilenza di bubboni inguinali nei luoghi che diremo, che causò la morte di moltissimi uomini, donne e bambini, senza fermarsi, ma accrescendosi ed allargandosi. Per questa moria stanno in apprensione molti paesi e soprattutto questa misera patria di Toscana, ma nonostante questa apprensione nessuno pensa a perdonare e a rimettersi in Dio, ma piuttosto a crescere nell'odio e a perseverare nel male. Per non dilungarmi troppo su questa materia, tralascerò molti fatti che potrei dire, e tornerò a nominare le terre e i paesi dove tale pestilenza ha fatto danno e lo sta facendo ancora quest'anno. I paesi sono i seguenti: Venezia, Padova, Mantova, Genova con tutta la Riviera, Savona, Avignone, Montpellier e suoi dintorni, e si stima, per lettere avute da quei luoghi, che siano morte per detta epidemia, fino al 1° gennaio 1398, più di 160.000 persone. Ora Iddio perdoni a chi ne ha bisogno ed eviti tale malattia a chi vuole ben vivere, e ci dia la grazia di fare la sua volontà e alla fine ci dia la gloria.

(1399) DCLXVII: I cieli ed ogni pianeta, mostrandosi minacciosi contro la natura umana, oltre alle guerre, e particolarmente in questa misera patria italiana e altrove, hanno minacciato e mostrano segni di pestilenza. E poiché mi pare che sia necessario raccontare qualche effetto che le morie producono e causano, per questo dico che l'epidemia che si ritrova a Genova, a Roma, in Lombardia, a Venezia, a Bologna, a Firenze, a Ferrara, essa cominciò in Pisa, e quasi in tutta Italia ha fatto sentire la sua potenza, ed il potere di Dio ha disposto che essa faccia provare la sua forza anche a Lucca e al suo contado. Nel mese di settembre del 1399, quasi alla fine, cominciò in Lucca una pestilenza tale, che parecchi ne morirono. E poiché erano persone degne di ricordo quelle che sentirono per primi il colpo della peste, dirò che erano rimasti quattro ragazzi, di cui il più grande aveva 18 anni figli del fu Orlando e del fu Valeriano, figli a loro volta di messer Arrigo e di messer Valleriano figli di messer Castruccio Interminelli già duca e signore di Lucca, come si è raccontato, e questi ragazzi, che erano a Lucca in quel mese, furono vittime dell'epidemia tutti e quattro, e in meno di 15 giorni Dio li chiamò a sé con alquanti della loro famiglia.

Anche F. Leverotti (vedi sotto) ci riepiloga le epidemie occorse nei suddetti anni, e aggiunge che "Dalla fine del 1399 fino al settembre dell'anno dopo, una "smizurata moria" di particolare violenza se per più giorni, a detta del cronista, morirono più di 150 persone al giorno. E, come era già accaduto anche in questa occasione i più ricchi cercano scampo lontano, a Bologna, Genova, Savona. Neppure dieci anni dopo, tra l'ottobre del 1410 e il giugno 1411 una nuova pestilenza, poi ancora nel 1418 e nel 1423."

Per concludere, questo secolo è stato difficilissimo per i "nostri" e gli spostamenti dei nuclei familiari da un paese all'altro o da uno stato all'altro erano frequenti, carestie e guerre non aiutavano e continuò così anche buona parte dell'inizio del secolo 1400.

Bibliografia per questo secolo:

Actum Luce Anni XIII XIV n. 1-2 Istituto Storico Lucchese – Castruccio Castracani e il suo tempo Lucca 1984-1985 Atti del convegno internazionale Lucca 5 – 10 Ottobre 1981.C. BARACCHINI Il Secolo di Castruccio fonti e documenti di storia lucchese, catalogo mostra Chiesa S. Cristoforo 5 ottobre 1981 – 28 febbraio 1982 - Maria Pacini Fazzi Editore Lucca 1983.

G. TORI, Le Croniche di Giovanni Sercambi Lucchese, tomo I e II Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, Maria Pacini Fazzi Editore 2015)

F. LEVEROTTI La crisi demografica nella Toscana del Trecento: l'esempio delle sei miglia lucchesi, in La Toscana nel secolo XIV caratteri di una Civiltà Regionale a cura di Sergio Gensini, Pacini Editore, Pisa 1988 - nota 2 pag. 67)

Secolo 1400

Chiuso il 1300 il 1400 comincia senza nessun miglioramento, in lucchesina si presenta l’ennesima epidemia di peste, come già visto le carestie vanno di pari passo con le epidemie, il Sercambi ci racconta di cattivi raccolti a causa di pioggia e maltempo nel 1410 e 1411 e poi anche nel 1419 e 1420, ma quella peggiore deve essere stata nel 1423 quando dice così: "..tucto il contado di Luccha ne viene a esser mal vestito e pogo calzato e non potere per loro bizogni spendere alcuni denari, considerando quello che di continuo i predicti di contado sono tenuti di pagare alla camera di Lucca et altre spese. Idio provegha".

(F.LEVEROTTI La crisi demografica nella Toscana del trecento: l'esempio delle sei miglia lucchesi, in La Toscana nel secolo XIV caratteri di una Civiltà Regionale a cura di Sergio Gensini, Pacini Editore, Pisa 1988 - nota 43 pag. 80)

Degli abitanti di Antraccoli anche per questo secolo le fonti sono gli estimi, in quello del 1401 Antraccoli era estimata lire 4 e soldi 2 (vedi Estimi)

L’Esimo Guinigiano del 1412 (la signoria di Paolo Guinigi ebbe inizio col 1400 e che governò fino al 1430) è uno dei più completi e bei volumi di estimo della Toscana del ‘400.

Per Antraccoli, nel 1412, abbiamo proprio un censimento puntuale, il paese era composto da 123 paesani, di cui 61 uomini e 62 donne e con una percentuale del 38% di bambini di età inferiore ai 12 anni ovvero 47 bambini e soltanto 9 di età superiore a 70 anni!

Gli atti della comunità sono rari, per non dire nulli, tutto ruota intorno alla chiesa e non si trovano più nominati i “consoli” come in precedenza ma solo gli “operai” dell’Opera della chiesa.

Gli atti privati sono invece sempre molti e degli stessi argomenti: promesse di pagamento, oppure allivellano terre o case.

Questo secolo è anche quello che fa da spartiacque tra gli abitanti “antichi” e i nostri antenati che conosciamo. A causa molto probabilmente sia delle carestie che delle epidemie, il territorio non solo lucchese ma della Toscana e oltre era stato abbandonato dagli abitanti, per morte o per cercare rifugio in altre città che garantivano una esenzione se pur temporanea dalle tasse o nella speranza di una vita migliore.

Presso l’archivio parrocchiale di Antraccoli è conservato un libretto con il primo elenco dei renditori e delle riscossioni ricevute dagli Operai. Il libretto è confuso ma si trovano gli esponenti di quasi tutte le famiglie di oggi che a quel tempo, nella metà del 1400, non avevano ancora un cognome.